Глобальный императив гуманизма

Выступление на церемонии вручения премий Канадского Красного Креста «Сила гуманности», Торонто, 11 апреля 2005 г.

Все мы – и люди моего поколения, и те, кто помоложе, – родом из ХХ в., который формировал наш жизненный опыт, наше мировосприятие, наши идеологические и политические пристрастия и предрассудки. Это был очень динамичный век, самый динамичный за всю историю человечества по темпам научно-технического прогресса, роста материального и духовного производства, изменений в образе жизни, в сфере культуры, по темпам социально-политических преобразований.

Но это был одновременно и самый жестокий век. Великие достижения научно-технической мысли были обращены на создание самых совершенных средств массового уничтожения. Войны ХХ века – две мировые и десятки колониальных, локальных, гражданских – унесли более 80 миллионов жизней. И еще столько же было убито тоталитарными режимами.

Сколько ресурсов поглотила абсолютно иррациональная с точки зрения здравого смысла гонка вооружений. США и СССР израсходовали на гонку вооружений по 10 трлн долл. Их с лихвой хватило бы на решение самых насущных социально-экономических проблем человечества.

Следствием этого «организованного безумия» было то, что к началу нового, XXI века мы пришли с огромным грузом нерешенных проблем в самых различных областях.

Закончилась холодная война, но остались и вновь обостряются проблемы международной безопасности, особенно в связи с угрозой распространения оружия массового поражения и международным терроризмом.

Распались империи и колониальные системы, но остались проблемы массовой нищеты, отставания в развитии и даже деградации многих государств, где сотни миллионов человек лишены элементарных жизненных средств – продовольствия, электричества, чистой воды, лекарств, медицинских, жилищно-коммунальных услуг.

Впечатляющий экономический прогресс сопровождается ухудшением состояния окружающей среды, экологической угрозой глобальных масштабов, истощением природных ресурсов.

Новейшие технологические достижения оборачиваются серьезными проблемами, в том числе гуманитарного характера.

Негативные тенденции подхлестнула и обострила глобализация – доминирующая ныне тенденция мирового развития. По мере ускорения темпов глобализации, безусловно, открываются новые возможности развития, но одновременно стали все заметнее проявляться и ее негативные стороны.

Разрыв в уровнях развития между богатыми и самыми бедными странами увеличился. Слабые позиции большинства развивающихся стран в «силовом поле» глобальной рыночной экономики обрекают их на дальнейшее отставание от лидеров технологического прогресса.

Масштабы глобального неравенства просто шокируют. Активы не скольких сот миллиардеров превышают совокупный объем доходов беднейшей половины человечества. Любой человек на планете может оценить и сравнить условия жизни в разных странах – на обоих полюсах социального спектра. Это делает глобальное неравенство крайне нетерпимым и взрывоопасным.

Другими словами, глобализация в ее нынешней форме не способствует повышению социальной и международной устойчивости. Напротив, она стала своего рода катализатором социально-политической напряженности и конфликтов в «мировой деревне».

Поляризация богатства и бедности, борьба за рынки, за доступ к энергетическим и иным сырьевым ресурсам, информационная и культурная экспансия Запада – все это служит питательной почвой для этнонационального и религиозного фундаментализма, экстремизма, терроризма.

О нетерпимости такого положения уже много сказано. Однако ситуация не меняется. Какова же альтернатива? Я считаю, альтернатива есть: это устроение мирового сообщества на базе общечеловеческих нравственных ценностей и обеспечения его хотя бы минимальной управляемости.

Для того чтобы это произошло, нужна глобальная этика солидарности и сотрудничества во имя сохранения жизни на Земле, гармонизации отношений между человеком и обществом, между народами, между людьми и природой.

Когда я говорю о глобальной этике, я вовсе не имею в виду какую-либо новую идеологию. Новая глобальная этика должна опираться на те общие нравственные начала, которые есть во всех культурах и религиях.

В связи с этим нельзя не сказать о нравственных заветах, оставленных нам великим человеком и гуманистом Иоанном Павлом II, кончину которого оплакивают сотни миллионов людей во всем мире. Как известно, Иоанн Павел II всегда настаивал на первенстве духовных ценностей. Он предостерегал, что культивируемая современной цивилизацией борьба за обладание материальными благами – это источник напряженности, конфликтов, войн; что неравенство и бедность представляют особую опасность в современном мире.

К сожалению, до утверждения в мире гуманистических принципов жизнеустройства еще далеко. Со всех сторон нас осаждают проблемы, которые не решаются или решаются слишком медленно и плохо.

Возросла угроза для безопасности со стороны организованного международного терроризма. В то же время безопасность в наше время – нечто большее, чем защита от агрессии, терроризма или актов геноцида. Сегодня в понятие безопасности входят также защита людей от опасных эпидемий, экологических катастроф, истощения ресурсов. Использование чисто экономических критериев не позволяет справиться с этим. Рынок сам по себе не может ответить на такие вызовы.

Многие государства связывают свою безопасность с укреплением вооруженных сил. Торговля оружием процветает. Общемировые военные расходы превысили 800 млрд долларов в год. А ведь даже 10% сокращения этой суммы хватило бы, чтобы ликвидировать в мире нищету в течение нескольких лет.

Почему так происходит? Убежден, все упирается в политику, своими методами не отвечающую требованиям нравственности и гуманизма.

Пока что лидеры государств в большинстве своем продолжают действовать традиционными методами ХХ века. К сожалению, и сегодня большая их часть считает, что политика несовместима с моралью. При этом апеллируют к истории, к опыту прошлого.

Однако именно ХХ век не только заставил со всей серьезностью переосмыслить эту проблему, но и властно потребовал соединения на деле политики и общечеловеческой морали. Это не какое-то благое пожелание, не философский постулат или заклинание. Я убежден, в наше время только через соединение политики и морали может состояться эффективное политическое лидерство.

По своему опыту знаю, как непросто в реальных условиях поступать таким образом. Но политика, лишенная морального начала, сегодня уже неприемлема. Люди отторгают ее.

Такое отторжение проявляется по-разному. Все мы были свидетелями массового протеста общественности против военной акции в Ираке. Она обернулась волной антиамериканизма, которая не может всех нас не тревожить.

На американском континенте – в Латинской Америке – люди заставили уйти с арены те правительства, которые оказались неспособны решать самые насущные проблемы общества, и прежде всего не нашли ответа на вызовы бедности и безработицы.

Даже в благополучной Европе в последнее время терпят поражение политики, на которых люди возлагают ответственность за равнодушие к их реальным проблемам, за коррупцию, засилье бюрократии. Тревожно и то, что острота нерешенных проблем заставляет людей выходить за рамки демократического процесса, подталкивает их к экстремальным формам протеста, как это произошло недавно в Киргизии.

Выражением недовольства положением дел в мире стало Порту-Алегри – массовое движение тех, кто выступает за альтернативную глобализацию. В мире растет число людей, которых волнуют не только местные и национальные, но и глобальные проблемы.

Поэтому, по-видимому, есть основание говорить о формировании глобального общественного мнения. Например, в вопросах защиты окружающей среды, осуждения международного терроризма, неприятия превентивных войн и т. п.

В таких акциях международной солидарности, какой стало оказание помощи народам, пострадавшим от крупнейшей природной катастрофы в Юго-Восточной Азии, можно увидеть важные шаги к формированию глобального гражданского общества.

Растет понимание того, что политика, особенно международная, – это сфера нравственного выбора. Однако внесение нравственных мотивов в политику не следует путать с мессианством, с попытками принудительного насаждения норм и принципов, тем более с помощью силы. Такие поползновения имеют место, однако они чреваты новыми конфликтами, новыми расколами и разделительными линиями в мире.

Разумеется, мировое сообщество не может мириться с этническими чистками, геноцидом или прямой угрозой этого, когда то или иное государство не хочет или не может выполнять обязательства по защите своих граждан.

Тем не менее не может быть легитимным вмешательство с целью изменения неугодных политических режимов и навязывания собственного представления о благом правлении, своей идеологии или религии.

Незаменимая роль в регулировании этих вопросов принадлежит Организации Объединенных Наций. Будучи на сегодняшний день самой авторитетной и представительной межправительственной организацией, ООН нуждается, конечно, в совершенствовании.

Нуждается в совершенствовании и вся система коллективной международной безопасности. С этой точки зрения важно поддержать недавние инициативы Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, направленные на реформирование всей системы международной безопасности в соответствии с предложениями Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам. Разработанный этой группой подробный план включает также меры содействия развитию и совершенствованию ООН.

Действенная поддержка ООН, в чем она, безусловно, нуждается, не исключает необходимости поиска более эффективных механизмов управления глобальными процессами, точнее глобальной управляемости. Таких механизмов, которые способны были бы ответить на грядущие вызовы человечеству в ХХI веке.

Ключевые слова: глобализация, миропорядок, бедность, экология, неравенство, ООН, глобальная рыночная экономика, гуманистические принципы мироустройства.

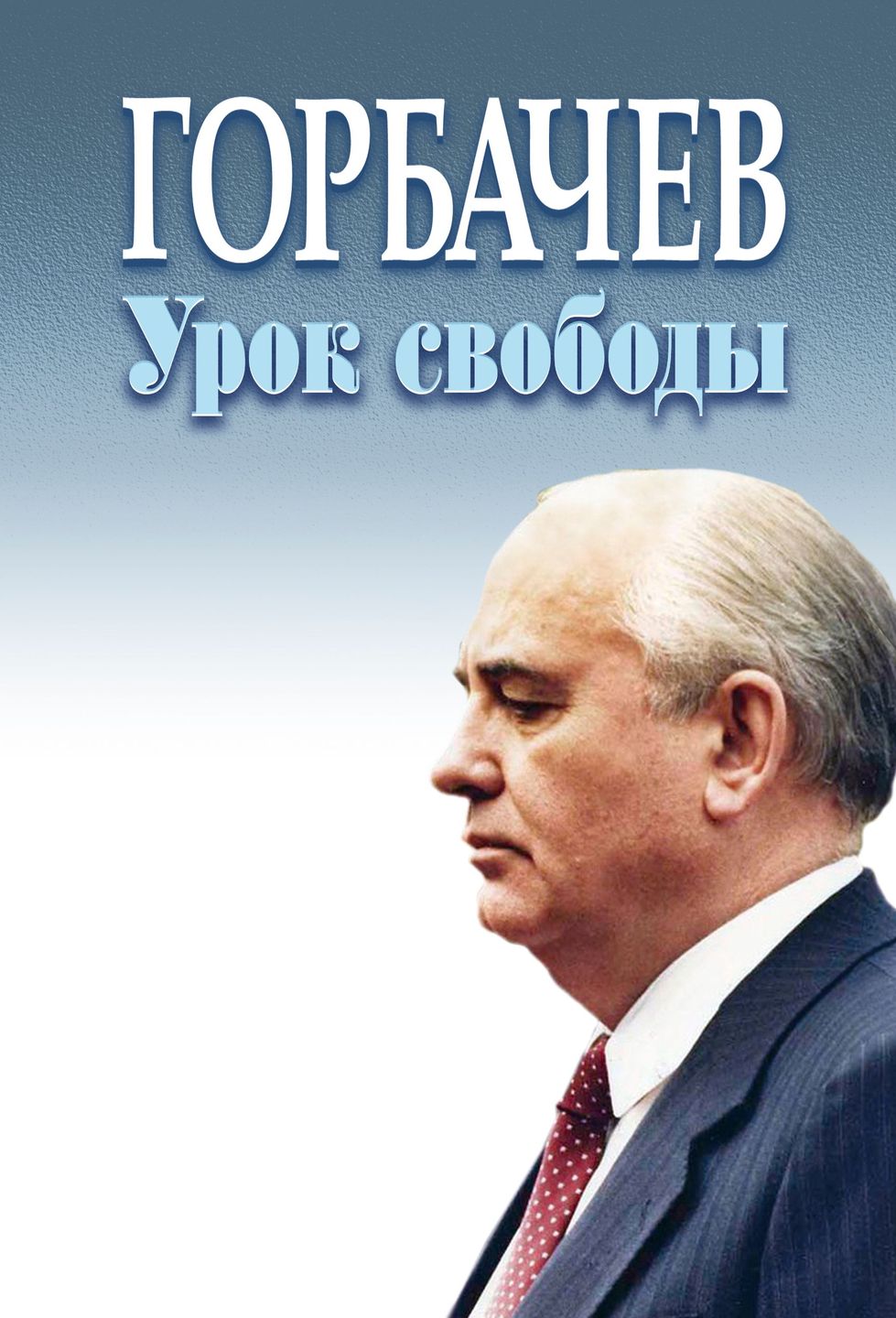

Михаил Сергеевич Горбачев – генеральный секретарь ЦК КПСС,

первый и последний президент СССР (г. Москва).